シールを英語で

子ども、シール好きですよね。

くっつくのがたのしかろ。そうであろ。

シールって片仮名だからシールと夫に言っちゃうんですけど、通じない。

なんだっけ?

ステッカーね。はいはい。

私のなかではシールは小さい、ステッカーは大きくて一枚で売られているイメージ。

sticker

スティカーと発音します。

シールは、シールなのよパパ。

Seal は英語では名詞だと、アザラシやアシカのことになります。

動詞では、密封するとか、封をするという意味があります。

英語にもあるので、ペタペタはるシールは、通じないことが多いですね。謎な顔をされます。笑

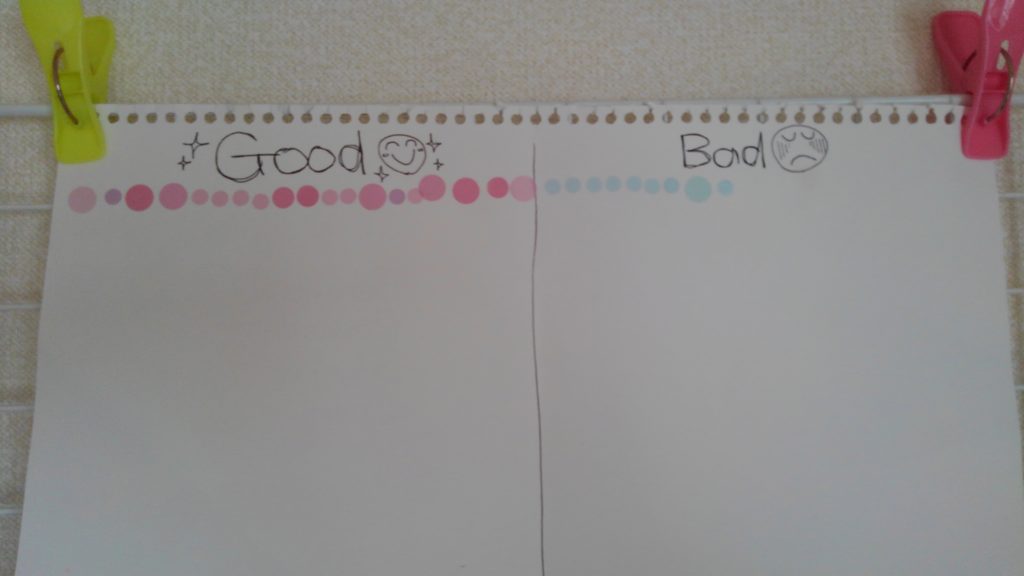

最近、息子の善悪ブックをつくりました。

ただの画用紙を半分に折って、左が良い行いをしたときに赤いシールを貼る方。右が、悪い行いをしたときに、青いシールを貼る方です。シールが嬉しいようで、良い行いをしてくれるようになった(ような)気がします。

段ボールを英語で

それからダンボール

こちらは英語でCardboardカードボードといいます。

段ボールなんて、漢字が含まれているのに、なぜかダンボール!と英語風に言えば通じるんじゃなかろうかとやってみる日本人妻。そうだよアホだよ。

ボードは板のことですね。

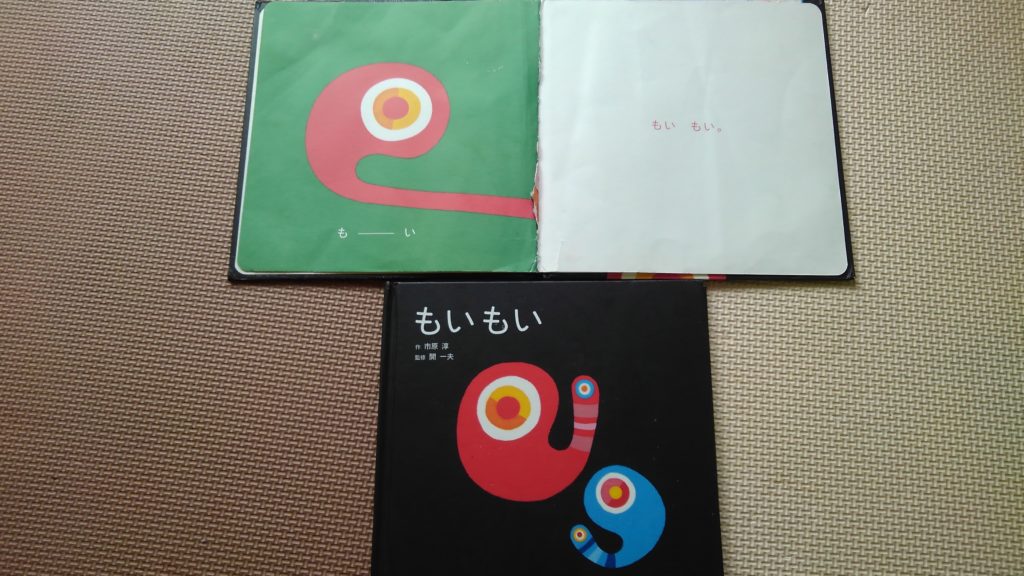

board book ボードブックは、固い絵本のこと。

子どもが小さいうちは、本はちぎられてしまうので、固い本の方が好まれますよね。

うちの息子は、破るのが好きなのか、なんなのか。

一度破った本は、次に出くわした時にも、「この本、昔破ったな」という情景がフラッシュバックするのか、

同じ本を破ります。

おばあちゃんからプレゼントでもらった「もいもい」の本。

生涯で一番最初に破り、残り三枚だけの本にした記念すべき本です。

おばあちゃん(私には母)は絵本の読み聞かせをする有志の団体に所属しており、市から表彰されたこともあります。そんな訳で実家には、たくさんの絵本があります。もいもいの本も元々持っていたようでした。

実家に帰ったときに、貰ったもいもいの本を息子が破ってしまったと話すと、母のもいもいの本をくれました。

そして…、東京の家に帰ってきて、また破りました。母から新たにもらい受けたものは中身すらありません。母、すみません。買って返すね。(読んでショックを受けてしまうかもしれない。すまんよー、母ー)

東大の研究チームが開発したと児童書界隈で当時話題となったあの、もいもい。

もいもーい。もい。

他の本は破らないのに、連続で「もいもい」だけ破いた。きっと、もいもいにはそんな不思議なパワーもあったに違いない。

以降、買うのはボードブックにしていた時期もあった。(もう大きくなったので滅多に破らなくなったが、まだたまにやる)

そして、仕掛けの絵本。しかし、仕掛けもやぶるよねぇ。

あ、でもボードブックも破る強者だわ。破られたボードブックあったわ。

もう本は破られるものと思っておいた方がいい。

目を離した隙に破るので、いけないことだと理解はしているのでしょうが、破りたい衝動に負けてしまうのね。

以後、本は古本を買うことにした。

図書館で借りられたら最高。しかし破られたら困るので、古本。図書館に読みには行ったりする。借りずに。読むだけ。人の目もあるし破らないだろう。

図書館には子供用にお部屋があったり、スペースがあったり、椅子があったりするので、滞在するのが良き。

はい、段ボールに戻ります。

Card boardカードボードでしたね。

この言葉は英語圏でかなり一般的に広く段ボールを指して使われる言葉ですが、実は俗称であり、産業商業の分野では、段ボールのことをカードボードとするのは、推奨されていない。

例えば、産業商業の分野においては、名刺、分厚い本のカバー、トイレットペーパーの芯、などもカードボードに含まれます。つるつるのトランプのカードも実はカードボードのひとつ。そして、それらを総称してカードボード。産業商業の世界ではね。

でも一般的に段ボールのことは、cardboard と言われているのでそれで良いとのこと。

段ボール箱は、cardboard box

そんまんまや。

うちには、パパの頼む荷物がしょっちゅう来るので段ボールもたくさんやって来ます。紐でまとめてリサイクルの日に出すのは妻の仕事なので、パパの部屋の段ボール持ってきてー!と大声を出しても、謎な顔をされます。

あ、なるほど、段ボールはわかっているけど、妻が怒って言うからわからないフリをして抵抗しているのかもしれぬ。

いや、妻がdan ball なんて言うから、息子のボールもあちこち転がっているし、damn ball と言われていると思っているのかもしれぬ。それは、いかんな。口汚い。

おわり

シールと段ボールをうちの息子の話と絡めて、紹介しました。至るところにあるカタカナ英語、覚えておくと役に立ちます。